我們的步伐太過時,我們的軀體太脆弱,我們的生命太短暫了。沉默在巴黎的中國畫家,在上世紀20年代旅法的中國學生中,常玉算得上最特別的一個。

常玉不像同時期留洋學生日後成名的,徐悲鴻、林風眠、劉海粟。。他生前籍籍無名,在巴黎孤獨浪跡一生,甚至今天仍有很多人不知其名。

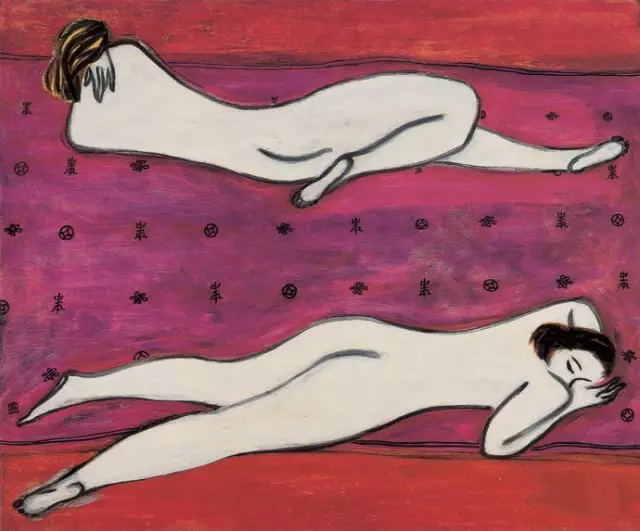

▲常玉畫作《紅毯雙美》

▲常玉畫作《紅毯雙美》

去年底,佳士得250週年秋拍會,常玉的一幅《瓶菊》拍出9100萬港幣。

▲常玉畫作《瓶菊》

▲常玉畫作《瓶菊》

就在幾年前,他的一幅《五裸女》成交於1。2832億港幣,創下當時華人油畫拍賣紀錄。

而他生前卻因為自尊,困於貧窮,生前乃至死後很長一段時間,都鮮有人知,一生在黑暗的小屋中,把靈魂獻給了筆下的動物、花與裸女。

▲常玉畫作《粉紅貓》

▲常玉畫作《粉紅貓》

▲常玉畫作《菊花與玻璃瓶》

▲常玉畫作《菊花與玻璃瓶》

如果你讀過徐志摩《巴黎的鱗爪》,在你的腦海中,一定會對這樣一幅場景記憶尤深。

“在巴黎一條老聞著魚腥的小街底頭,一所老屋子,頂上一個A字式的尖閣,屋內光線暗慘得怕人。 ”

住在這慘白狹窄老屋子裡的,就是徐志摩常去看望的畫家老朋友。這個畫家不過正午不起身,不近天亮不上床,直到上燈的時候,才在他那艷麗的垃圾窩裡開始工作。

滿屋雜亂的畫材,牆壁的疙瘩與黴塊,除開床和那張彈簧被追悼過的沙發,屋子裡就沒有其他東西。

每有朋友前來,他都會親切溫暖地招呼:

“你坐坐吧,給你一個墊子,這是全屋子裡頂溫柔的一樣東西。 ”

不過可千萬別看低那張彈簧被追悼過的沙發,這上面落座過至少一二百個,當得起美字的女人。

幾十年血汗辛苦的成績,千把張人體臨摹,

十分之九都是出自這座,破舊慘淡的老屋子。

在那時的中國,女人一直穿到下巴底下,根本看不出腰身與後部的世界。

“人體美,究竟是怎麼一回事?”

就是這點兒對人體秘密的好奇,成了常玉學畫畫的動機。

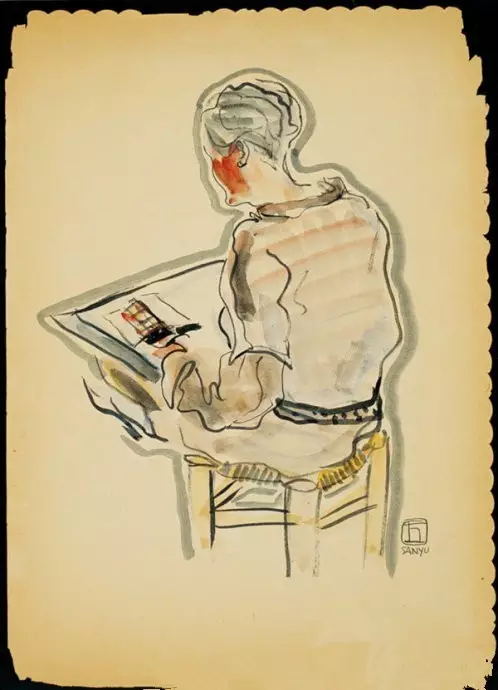

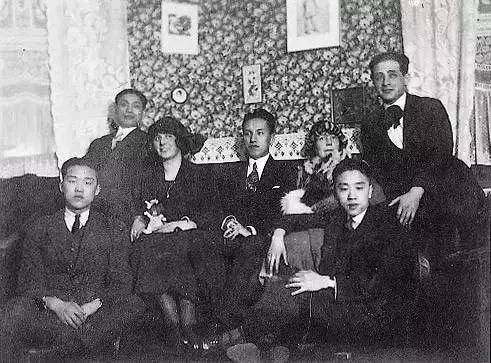

常玉,1920年前後的樣子,

一批留學生響應國內政策,紛紛來到西方學習“先進”文化。

那時的巴黎不僅是中國學子,街道上有大量為藝術漂泊的異鄉者。

畢加索、蘇丁、莫迪里阿尼。。。

相比起這些為生活所迫,異常艱辛的漂泊遊子,

常玉最初的生活稱得上愜意。他生於四川的富裕之家,

哥哥常必誠創辦國內最早的牙刷廠,足以支撐他在巴黎所有的開支。

《嬰孩》

《嬰孩》

他有錢自己租住旅館,性格又無拘無束,

很快融進了巴黎本地人的圈子。

彼時的留學生大都一心想進入名校學習,

他則特立獨行,跑去向那些自由藝術家學習。

常玉和徐悲鴻的關係最為親密,但當徐悲鴻在苦練技法的時候,

他卻和某個漂亮的法國姑娘,坐在咖啡館探討各種天南海北的“無聊”問題。

常玉贈給徐悲鴻夫婦的照片和畫,

有段時間他還對照相特別感興趣,

為徐悲鴻的妻子拍了不少照片,這也讓徐心存芥蒂。

絕大多數留學生學成後歸國,常玉則選擇留在巴黎,

“巴黎有一個好處,它就是不勢力。

你看像我這樣子,頭髮像刺猬,八九天不刮的破鬍子,

半年不收拾的髒衣服,鞋帶扣不上的皮鞋,

在中國,誰不叫我叫花子,

可在巴黎,我隨便問一個,衣服頂漂亮,脖子搽得頂香的姑娘跳舞,

十回就有九回成。 ”

初到巴黎的那幾年,他堅持不到美術學院進修,

沒事就拿個本子素描,在咖啡館裡他也是,

一邊看《紅樓夢》或拉小提琴,一邊畫畫。

信封上到處是他的筆跡。

30年代早期,常玉結識了巴黎的大收藏家侯謝,

他欣賞常玉的畫作,並大筆地購買,

這也讓常玉的畫作,在畫廊得以頻繁展出。

然而就在他的畫作在歐洲小有名氣,

開始要打開歐洲市場的時候,家裡的一場變故卻將他打回原形,

兄長去世,經濟狀況急轉直下,花花公子的生活瞬間變得一貧如洗。

不得以他做陶器,甚至去給體育活動做宣傳維持生計,

畫商看中這一點,不斷上門逼迫他賣畫,傲慢的態度讓常玉無法容忍。

常玉也因此跟他們約法三章:

先付錢;畫的時候不准看;畫完拿了就走,不許提意見。

《鏡前的母與子》

《鏡前的母與子》

這般清高也讓侯謝拋棄常玉,轉而去捧日本的藝術家。

四十年代末的時候,他還跑到紐約待了一年半時間尋求突破,

但無奈畫作賣不出去,不得以又返回巴黎。

或許是經歷了生活沉重的打擊,

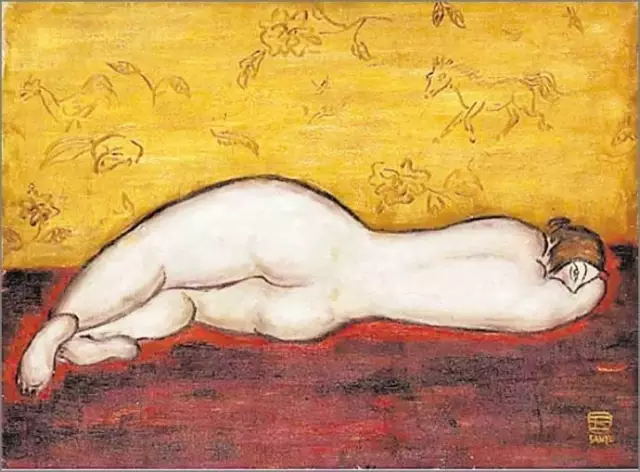

二三十年代他的畫風明亮清麗,淺淺淡淡韻味十足,

而到了四十年代之後的畫作,畫面則忠於漆黑,線條冷硬,

如同生活給了一條沉痛的鞭痕。

他的靜物作品就像他內心世界的一面鏡子,

畫中的花朵大都孤單無力,殘花敗韻、強撐姿色,

像失去母親的孩子般孤單寥寂,無依無靠,

有種“殘月伴秋寒,冷冷清清”的淒涼感。

四十年代,他也想去台灣辦個展,幾十幅有代表性的作品也提前運抵,但卻最終未能成行。

這也算不幸中的萬幸,他的許多代表作品都留在了寶島。

常玉為《陶潛詩選》設計的封面和三幅銅版插畫

常玉為《陶潛詩選》設計的封面和三幅銅版插畫

在巴黎的生活越來越艱難,常玉也因此變得異常孤單,

1966年他撥通了好友達昂的電話:

常玉:孤獨。。。我開始畫一張畫。

達昂:是什麼樣的畫?

常玉:您將會看到!

達昂:那要等到幾時?

常玉:再過幾天之後。。我先畫,然後再簡化它。。再簡化它。。

畫完沒多久,1966年8月12號的凌晨,

在工作室中他被發現,因煤氣洩漏已經死去。

就這樣結束了他默默無聞、不被賞識的一生。

正如他自己感慨的那樣:

我們的步伐太過時,我們的軀體太脆弱,我們的生命太短暫了。

1966年去世後很長一段時間,他仍舊不為人所熟知,畫作不被賞識,

作品成捆地出現在巴黎的拍賣市場,售價不過數百法郎而已。

直到80年代之後,歐洲才意識到其畫作的巨大價值,

不少台灣畫商因他的遺作而暴富,

或許是心中過意不去,幾個畫商輾轉找到當年,

在常玉樓房下中國餐館裡的打工者,他們均已年過花甲,

好不容易記起常玉的墓地,在巴黎的貧民墓地裡找到了它。

墓碑上不著一字

如今雖常玉這個名字,在普通國人中尚不普及,但西方已經公認其為世界級的繪畫大家。

在吳冠中眼中,他的作品吐露出高傲、孤僻、落寞,那些孤獨的鳥與獸,

那些出人意外的線的伸縮,那比例對照的巨大反差,使人立即想到了八大山人。

《荒漠中的豹》

《荒漠中的豹》

這社會,藝術浪人太多了,有名氣的也不少,但對不聲不響天才的發現與接納,卻總是姍姍來遲。

或許是應了那句老話:大浪淘沙始見金,時間會剔除一切滓渣。